Das aktuelle und finale YouGov Schweiz Stimmungsbarometer zu den eidgenössischen Abstimmungen am 30. November

YouGov Schweiz präsentiert die Ergebnisse der zweiten und letzten Umfrage zu den bevorstehenden Abstimmungen. Dafür wurden im Zeitraum vom 30. Oktober bis 17. November 3'304 Personen aus dem Online-Panel von YouGov Schweiz befragt. Die Momentaufnahme zeigt, wie die beiden Initiativen aktuell von der Bevölkerung bewertet werden. Das erste Stimmungsbild wurde zwischen dem 6. und 20. Oktober erhoben.

Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze – Summary

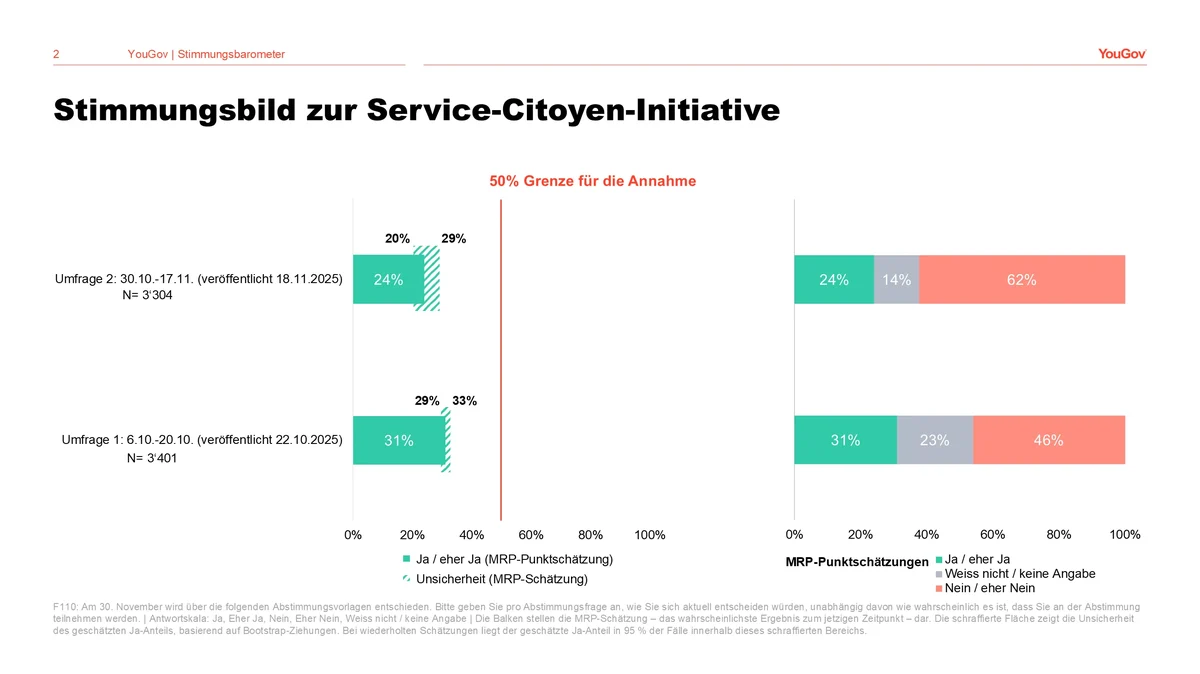

Im Vergleich zum Oktober sind die Zustimmungswerte beider Initiativen gesunken. Zum aktuellen Zeitpunkt würden sie daher weiterhin die nötige Mehrheit zur Annahme deutlich verfehlen. Fänden die Abstimmungen schon jetzt statt, käme die Service-Citoyen-Initiative auf geschätzte 24 Prozent Zustimmung. Im Oktober hätten immerhin noch 31 Prozent dafür gestimmt.

Warum planen so viele, gegen die Initiative zu stimmen, und welche Argumente bewegen die Befürworterinnen und Befürworter? Die Unterstützungsbasis ist klein, aber überzeugt: Für sie ist die Gleichstellung von Frauen und Männern beim Dienst zugunsten der Allgemeinheit ein normativ stark verankertes Ziel. Im vielfältigen Nein-Lager hingegen wird das Prinzip des gesellschaftlichen Engagements nicht grundsätzlich abgelehnt, wohl aber die Pflicht dazu. Sorgen rund um Zwang und Eingriffe in die eigene Lebensplanung sowie Zweifel an der praktischen Umsetzbarkeit führen zu einem breit abgestützten Nein-Lager.

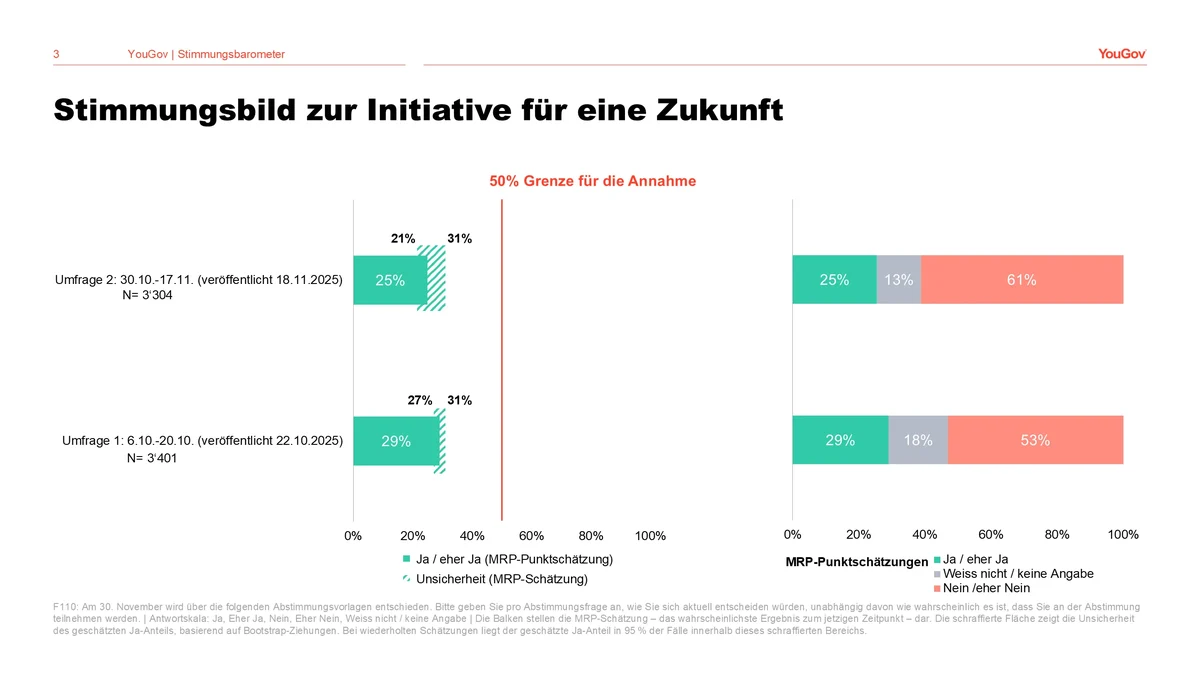

Ähnlich ist auch die Initiative für eine Zukunft in der Gunst der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger weiter zurückgefallen. Wäre sie im Oktober auf einen Ja-Anteil von 29 Prozent gekommen, würden aktuell geschätzte 25 Prozent dafür stimmen.

Welche Sorgen und Erwartungen prägen das geplante Abstimmungsverhalten? Für das Nein-Lager wirkt die Initiative vor allem als «Neidsteuer» oder Strafinstrument gegenüber ökonomisch Erfolgreichen. In den ablehnenden Begründungen tauchen Bedenken auf, dass Familienunternehmen, KMU oder Arbeitsplätze gefährdet sein könnten, wenn grosse Vermögen stärker besteuert würden – verbunden mit der Sorge um die Standortattraktivität der Schweiz. Im Ja-Lager dominieren hingegen Gerechtigkeitsargumente: Die Schweiz müsse jetzt investieren, um künftige Generationen zu schützen. Zudem werden extreme Vermögenskonzentrationen oft als problematisch empfunden.

Ein Blick in die kantonalen Stimmungsbilder zeigt:

- Die öffentliche Meinung zur Service-Citoyen-Initiative ist kaum geprägt von regionalen Faktoren und unterscheidet sich nur wenig zwischen den Kantonen.

- Bei der Initiative für eine Zukunft spielen die Sprachregion und der Stadt-Land-Unterschied eine grössere Rolle. Dennoch läge auch diese Initiative momentan in allen Kantonen eindeutig bei weniger als 50% der Stimmen.

+++

Ausführliche Ergebnisse

Um was geht es in den nächsten Abstimmungen?

Am Sonntag, den 30. November 2025, entscheiden die stimmberechtigten Schweizerinnen und Schweizer über die Einführung eines verpflichtenden Dienstes zugunsten der Allgemeinheit und der Umwelt (Service-Citoyen-Initiative) sowie über die Einführung einer neuen Erbschafts- und Schenkungssteuer (Initiative für eine Zukunft).

Der «Service-Citoyen» soll von jungen Schweizer Männern und Frauen im Militär, im Zivilschutz oder in Form eines gleichwertigen Milizdienstes erbracht werden. Die Initiative für eine Zukunft fordert eine neue Steuer auf Nachlässe und Schenkungen von über 50 Millionen Franken. Die Einnahmen sollen laut Initiative für die Bekämpfung der Klimakrise und die dafür notwendige wirtschaftliche Transformation verwendet werden.

Wie hat sich das Stimmungsbild in der Bevölkerung in den letzten Wochen verändert?

Mittlerweile fühlt sich die Stimmbevölkerung deutlich besser informiert über die Inhalte der beiden Vorlagen als noch im Oktober. Zum aktuellen Zeitpunkt ist ausserdem nur noch eine kleine Minderheit noch gar nicht mit den Inhalten in Kontakt gekommen.

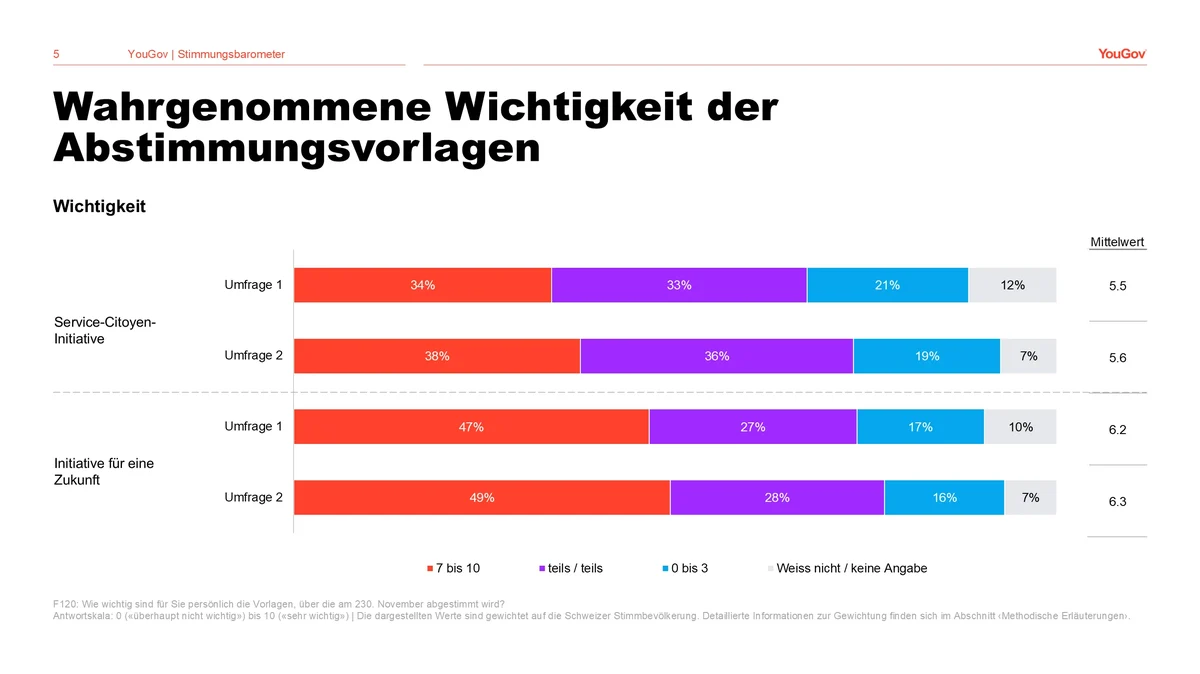

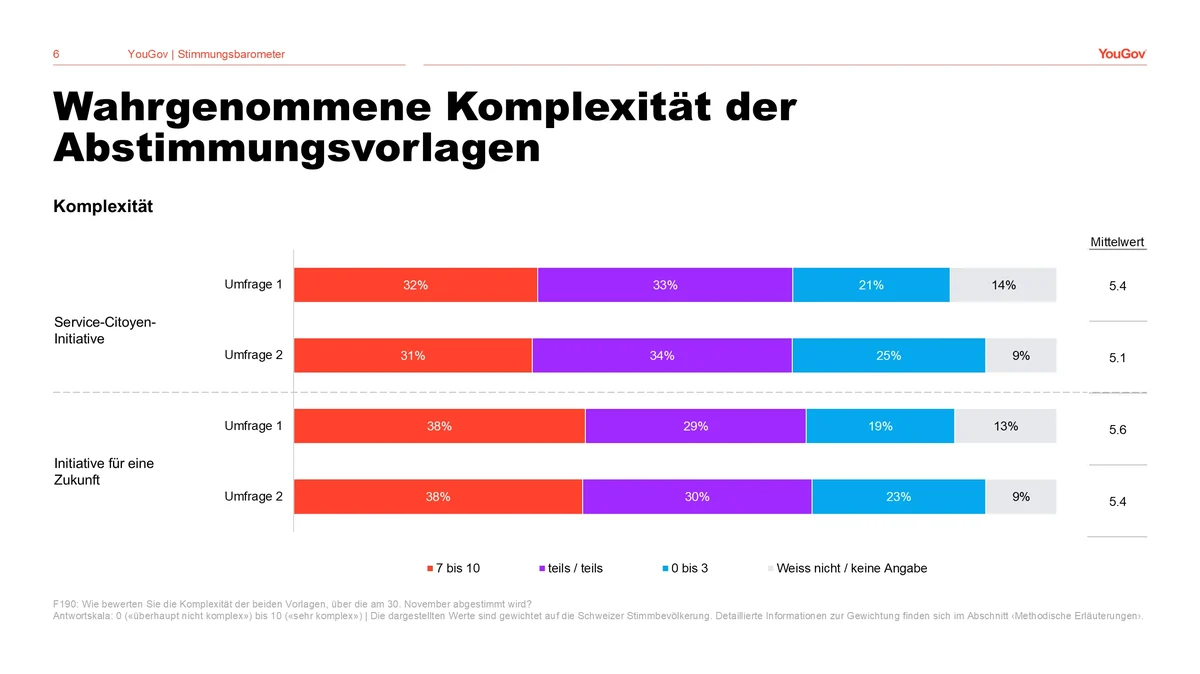

Wenig verändert hat sich hingegen die wahrgenommene Wichtigkeit und Komplexität der beiden Initiativen. Die Initiative für eine Zukunft gilt weiterhin als wichtiger und komplexer.

Service-Citoyen-Initiative: Nein-Lager gewachsen, Ja-Lager geschrumpft

Würde heute schon abgestimmt, läge die Zustimmung zur Service-Citoyen-Initiative laut unserer Modellierung der Umfragedaten bei 24 Prozent, der Nein-Anteil läge bei 62 Prozent. Im Vergleich zu unserem Stimmungsbarometer vom Oktober ist damit sowohl der geschätzte Ja-Anteil zurückgegangen als auch der Nein-Anteil gestiegen. Dementsprechend ist auch der Anteil derjenigen, die sich aktuell nicht festlegen können oder möchten, um 9 Prozentpunkte zurückgegangen. Insgesamt sind somit die Chancen, dass die Service-Citoyen-Initiative angenommen wird, seit Oktober nochmals gesunken.

Initiative für eine Zukunft: Mehrheit ist dagegen

Eine ähnliche Dynamik zeigt sich auch bei der Initiative für eine Zukunft. Gemäss Modellschätzung sind zum jetzigen Zeitpunkt noch 13 Prozent unentschlossen, im Vergleich zu 18 Prozent im Oktober. Ebenfalls zurückgegangen ist der geschätzte momentane Ja-Anteil, von 29 Prozent im Oktober auf aktuell 25 Prozent. Das Nein-Lager, das schon im Oktober 53 Prozent betrug, ist dagegen nochmals um 8 Prozentpunkte auf 61 Prozent angewachsen.

Momentaufnahme mit klarem Ergebnis

Zwar wird erst in eineinhalb Wochen tatsächlich abgestimmt, die aktuellen Ergebnisse zeigen jedoch ein deutliches Bild. Zum jetzigen Zeitpunkt würden beide Initiativen eindeutig abgelehnt. Auch wenn sich in beiden Fällen noch immer etwa jede und jeder Siebte nicht festlegen kann oder möchte, haben sich die Chancen für eine Annahme der jeweiligen Initiative über die letzten Wochen weiter verschlechtert.

Jenseits der Prozentwerte: das Warum hinter den Abstimmungsabsichten

Ein umfassendes Stimmungsbild sollte nicht nur Auskunft darüber geben, wie viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger aktuell für oder gegen eine Initiative stimmen würden, sondern auch warum. Um die Gründe hinter den Abstimmungsabsichten zu verstehen, wurden die Teilnehmenden der Umfrage daher gebeten, ihre Abstimmungsabsicht in einer offenen Antwort zu begründen. Diese Texte haben wir mittels Natural Language Processing (NLP) ausgewertet. Mit der Methode können Themenfelder identifiziert, ihre Nennhäufigkeit erfasst und ihr Einfluss auf Zustimmung bzw. Ablehnung quantifiziert werden. Ergänzend machen Netzwerkanalysen sichtbar, wie zentrale Begriffe innerhalb dieser Themen miteinander verknüpft sind und welche Argumentationsstränge daraus entstehen. So ergeben sich aus freien Antworten strukturierte Einsichten über Motive und Prioritäten – inklusive seltener, aber besonders wirkungsvoller Argumente.

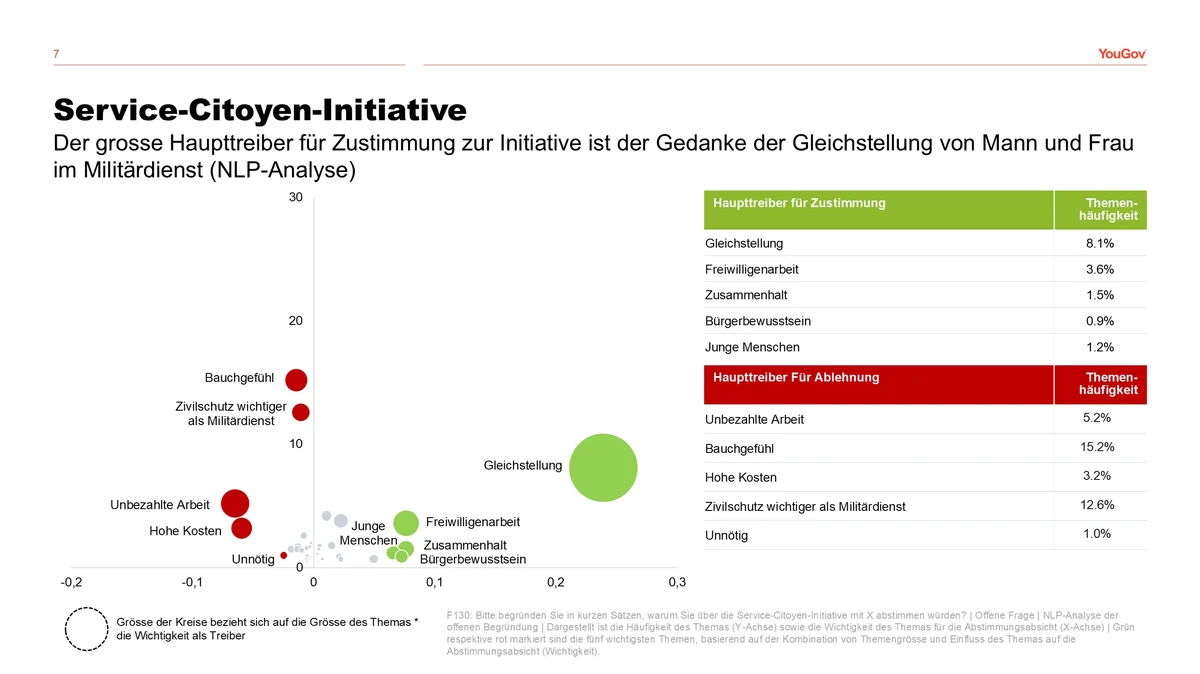

Haupttreiber für und gegen die Service-Citoyen-Initiative

Die offenen Begründungen zur Service-Citoyen-Initiative zeigen ein klares Leitmotiv auf Seiten der Befürworterinnen und Befürworter: den Wunsch nach Gleichstellung von Frauen und Männern beim Dienst zugunsten der Allgemeinheit. Damit wir auch betont, dass es nicht mehr zeitgemäss sei, wenn nur junge Männer einen obligatorischen Dienst leisten müssten. Darüber hinaus wird positiv hervorgehoben, dass der Dienst nicht nur im Militär, sondern auch in Bereichen wie Zivilschutz, Pflege, Bildung oder Umweltschutz geleistet werden könne. Im Nein-Lager dominieren demgegenüber vor allem Argumente rund um Zwang und Freiheit. Viele Ablehnende lehnen nicht unbedingt das Prinzip des gesellschaftlichen Engagements ab, sondern die Pflicht dazu. In ihren offenen Antworten verdichten sich Formulierungen wie Zwang oder Pflicht und werden häufig mit Bedenken zur persönlichen Lebensplanung, zur Vereinbarkeit mit Ausbildung und Beruf oder zu einem übergriffigen Staat verknüpft. Ergänzend treten Sorgen über zusätzliche Bürokratie, Kosten und die konkrete Umsetzbarkeit eines flächendeckenden Dienstsystems auf.

Trotz der starken Ja-Argumente sprechen die Daten eine eindeutige Sprache: In der Gesamtbilanz überwiegen die Nein-Treiber. Sie sind häufiger, thematisch breiter verteilt und emotional stark mit Verlust- oder Risikowahrnehmungen verknüpft.

Im Wortnetz zur Service-Citoyen-Initiative werden die zentralen Spannungsfelder der Debatte sichtbar. Links finden sich Begriffe wie «Pflicht», «Land», «Schweizer», «Bürger» – das klassische Bürgerpflicht-Narrativ: Alle sollen einen Beitrag für die Allgemeinheit leisten. In der Mitte verdichten sich «Männer», «Frauen», «benachteiligt», «Militärdienst», «Wehrdienst» und «Kinder». Hier liegt ein wichtiger Ja-Treiber: Die Idee, die Dienstpflicht gerechter zu verteilen und nicht mehr fast nur junge Männer zu belasten. Gleichzeitig tauchen in diesem Cluster aber auch Sorgen vor neuen Ungleichheiten auf, etwa für Frauen oder junge Eltern. Über Begriffe wie «Engagement», «Freiwilligenarbeit», «Beitrag», «Allgemeinheit» und «Junge» zeigt sich ein klar positives Motiv: Bürgerdienst als sinnvolles Engagement und Stärkung des Zusammenhalts. Dem gegenüber steht rechts eine eigene Wortgruppe mit «grundsätzlich», «Meinung», «Idee», «Umsetzung». Sie steht für das Muster «grundsätzlich gute Idee, aber…». Viele Befragte sympathisieren mit dem Gedanken des «Service Citoyen», lehnen die konkrete Initiative jedoch wegen Pflichtcharakter, unklarer Ausgestaltung, erwarteten Kosten oder bürokratischer Umsetzung ab.

Damit erklärt das Netz gut, warum unsere Analysen zugleich starke Ja-Treiber und dennoch eine deutliche Ablehnung zeigen: Die Pro-Argumente sind normativ stark, aber in einer eher kleinen Unterstützerbasis verankert. Die Nein-Treiber wie Zweifel an Pflicht und Umsetzung, sind breiter verteilt und geben letztlich den Ausschlag gegen die Initiative.

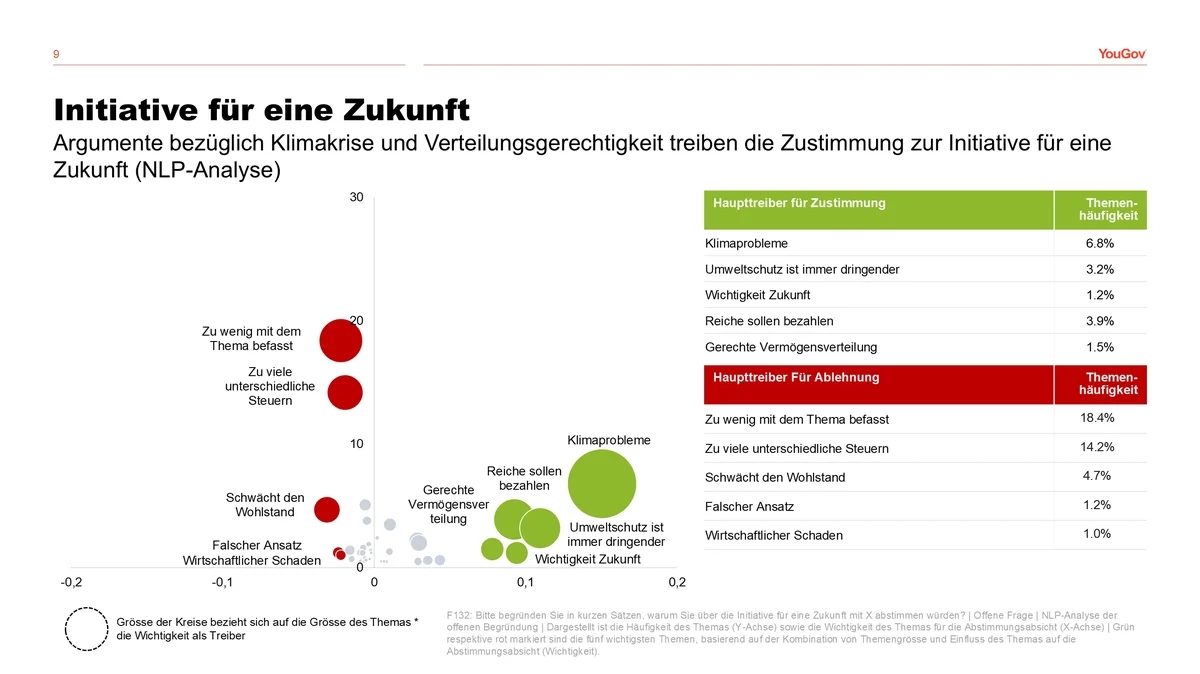

Haupttreiber für und gegen die Initiative für eine Zukunft

Bei der Initiative für eine Zukunft steht in den offenen Begründungen der Befürworterinnen und Befürworter klar die Klimakrise im Zentrum. Viele Ja-Stimmende verweisen darauf, dass die Schweiz jetzt investieren müsse, um künftige Generationen zu schützen. Ein zweites, ebenfalls zustimmungsförderndes Themenfeld bezieht sich auf Fragen der Verteilungsgerechtigkeit. In den Antworten tauchen Formulierungen auf, wonach extreme Vermögenskonzentrationen als problematisch empfunden werden und eine zusätzliche Besteuerung sehr grosser Nachlässe als fairer Ausgleich gesehen wird. Gleichzeitig betonen viele Ja-Stimmende, dass die Initiative gezielt bei sehr hohen Erbschaften ansetzt und die breite Mitte nicht betreffe. Die Ablehnungsgründe zeichnen ein anderes Bild. Für das Nein-Lager wirkt die Initiative vor allem als «Neidsteuer» oder Strafinstrument gegenüber ökonomisch Erfolgreichen. In den ablehnenden Begründungen tauchen Bedenken auf, dass Familienunternehmen, KMU oder Arbeitsplätze gefährdet sein könnten, wenn grosse Vermögen stärker besteuert würden. Häufig gehen diese Sorgen mit Hinweisen auf Standortattraktivität, Abwanderung von Kapital oder zusätzliche Bürokratie einher. Auch hier dominieren die Nein-Argumente über die starken Ja-Argumente, da sowohl die Anzahl als auch die Reichweite der negativen Themen insgesamt grösser sind.

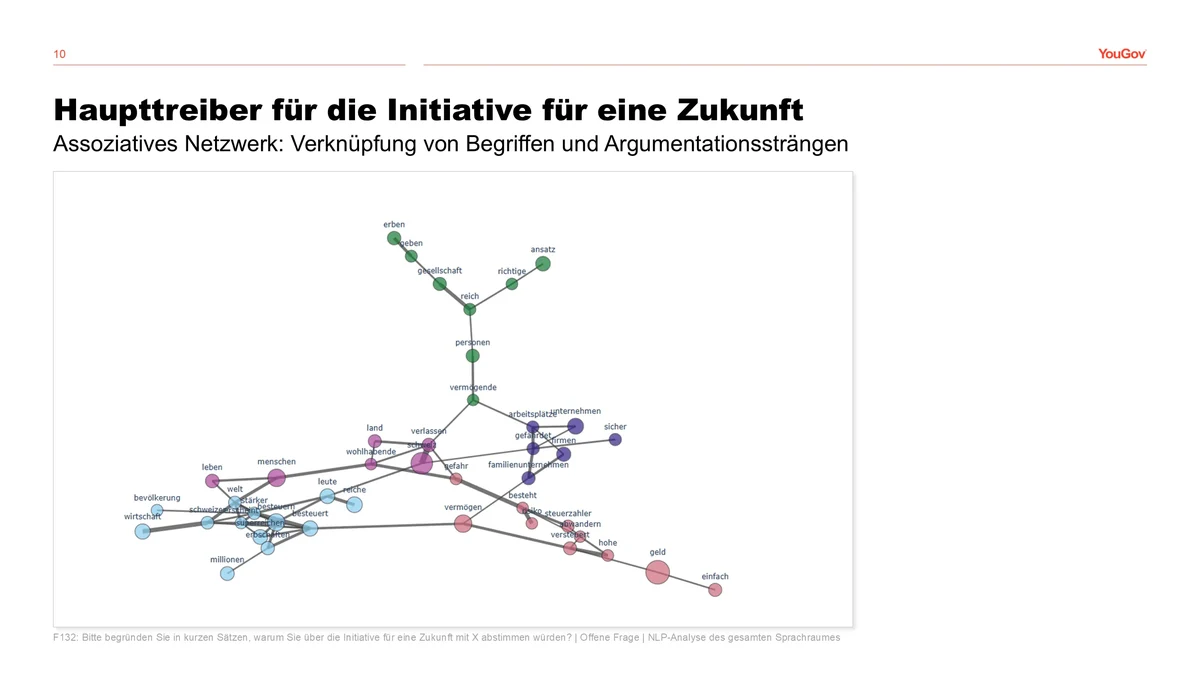

Im Wortnetz zur Initiative für eine Zukunft prallen zwei starke Deutungen frontal aufeinander. Auf der Pro-Seite steht das Gerechtigkeitsnarrativ: Begriffe wie «reich», «Vermögende», «erben», «Gesellschaft», «richtiger Ansatz» zeigen die Erwartung, dass Wohlhabende und Erbende stärker zum Gemeinwesen beitragen sollen. Auch Verbindungen wie «Superreichen», «stärker besteuern», «Millionen» und «Bevölkerung» unterstreichen die Idee einer faireren Verteilung grosser Vermögen zugunsten der Allgemeinheit. Dem gegenüber stehen im Netz dichte Cluster rund um «Unternehmen», «Familienunternehmen», «Arbeitsplätze», «gefährdet», «Risiko», «Steuerzahler», «verlassen Schweiz» oder «Abwanderung». Diese Begriffe spiegeln die dominierenden Nein-Treiber: die Sorge, dass die Initiative Firmen, insbesondere Familienbetriebe, belastet, Investitionen bremst und Arbeitsplätze gefährdet. Hinzu kommt der Eindruck einer zu simplen Lösung – «einfach Geld» bei Wohlhabenden zu holen – mit unklaren Nebenwirkungen für «Wirtschaft» und «Land».

Damit erklärt das Netz – im Einklang mit der Treiberanalyse – warum die Initiative trotz starker Gerechtigkeits-Argumente deutlich abgelehnt wird: Das Fairness-Motiv mobilisiert zwar erkennbare Ja-Gruppen, die verbreiteten Befürchtungen um Standortattraktivität und Jobs geben im Gesamtbild aber den Ausschlag für ein klares Nein.

Differenzierte Insights dank Schätzung der Abstimmungsabsichten auf kantonaler Ebene

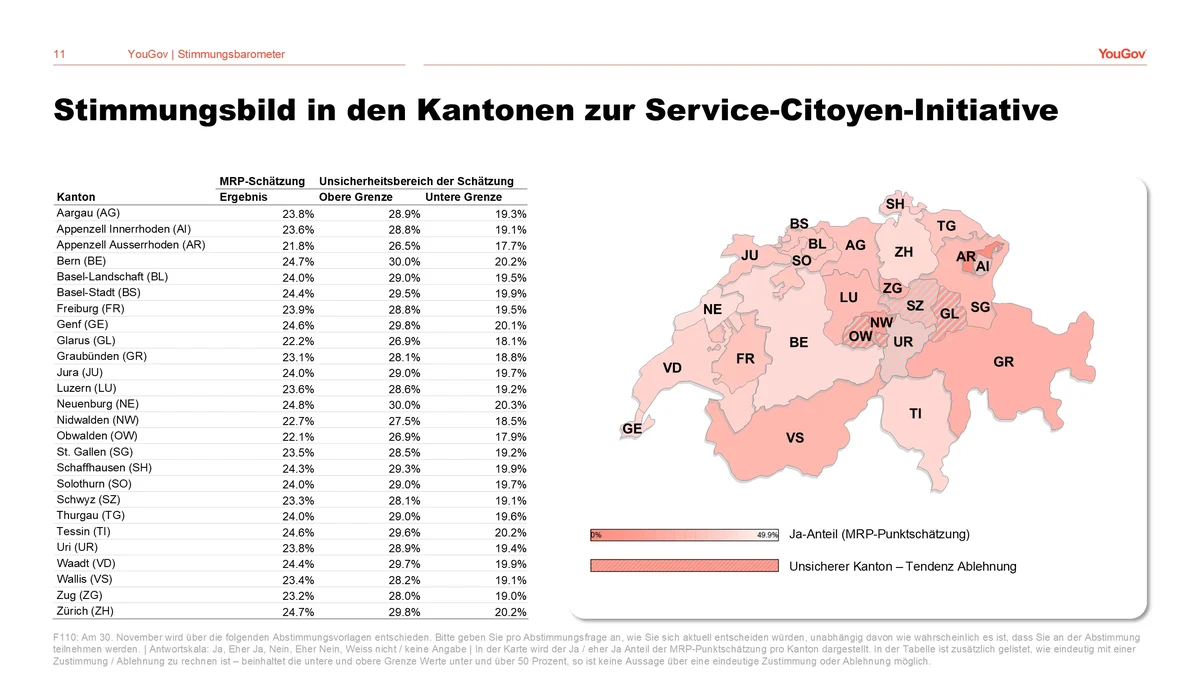

Mithilfe unserer Datenmodellierung können wir auch auf kantonaler Ebene schätzen, wie die Abstimmungen aktuell ausgehen würden. Dabei werden kantonale Charakteristiken berücksichtigt, gleichzeitig jedoch die Gesamtheit der Befragungsdaten genutzt, um die momentanen Abstimmungsabsichten in allen Kantonen zu schätzen. So können wir auch für Kantone mit geringer Bevölkerungsgrösse Ergebnisse ausweisen.

Wichtig ist dabei zu betonen, dass es sich um Schätzungen handelt. Das heisst, die Ergebnisse sollten nicht als exakte Prognose für jeden einzelnen Kanton missverstanden werden. Vielmehr erlauben sie, Muster zu untersuchen und aufzudecken, worin sich manche Kantone ähneln und andere unterscheiden. Wir differenzieren dabei zwischen Kantonen mit unsicherer Schätzbasis und Kantonen, bei denen die Schätzung zu keinem eindeutigen Ergebnis kommt. Ersteres bedeutet, dass aufgrund der verfügbaren Datenbasis und Modelperformanz für bestimmte Kantone die Schätzung mit besonderer Vorsicht zu geniessen ist. Zweiteres hingegen bedeutet, dass in einem Kanton das geschätzte Ergebnis nicht eindeutig über oder unter der 50%-Grenze für die Annahme einer Vorlage liegt.

Ein Blick auf die kantonalen Schätzungen zur Abstimmung über die Service-Citoyen-Initiative bekräftigt das Bild, das die Schätzung auf nationaler Ebene zeigt: In den Kantonen käme das Ja-Lager aktuell auf Werte zwischen etwa einem Fünftel und einem Viertel der Stimmen und bliebe damit überall eindeutig unter der 50%-Marke. Dies zeigt auch, dass sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die Kantonsgrenzen hinweg relativ einig sind in ihrer Unterstützung, respektive Ablehnung des «Service Citoyen».

Bezüglich der Initiative für eine Zukunft lassen sich hingegen dank der Modellschätzungen regionale Unterschiede ausmachen. In der Romandie und im Tessin, aber auch in den Kantonen mit den grössten urbanen Zentren der Deutschschweiz, Basel-Stadt, Bern und Zürich, käme das Ja-Lager aktuell auf Werte zwischen etwa einem Viertel und einem Drittel der Stimmen. In der Zentral- und Ostschweiz ist der Zuspruch zur Initiative für eine Zukunft hingegen noch geringer und würde in den dortigen Kantonen momentan in kaum mehr als einem Fünftel der Stimmen resultieren.

Das YouGov Stimmungsbarometer macht somit sichtbar, dass es hinter den sehr ähnlichen Gesamtbildern unterschiedliche Dynamiken gibt, wie die beiden Initiativen jeweils in den Schweizer Kantonen wahrgenommen werden. Während die Meinungen zur Service-Citoyen-Initiative Schweizweit relativ homogen sind, gibt es einige regionale Unterschiede bei den Stimmabsichten hinsichtlich der Initiative für eine Zukunft.

Insgesamt ergibt sich ein deutliches Bild aus den Ergebnissen des finalen Stimmungsbarometers von YouGov Schweiz zu den eidgenössischen Abstimmungen am 30. November. Bei beiden Abstimmungen lassen sich über die letzten Wochen Entwicklungen beobachten, die zeigen, dass die Erfolgschancen an der Urne sowohl für die Service-Citoyen-Initiative als auch für die Initiative für eine Zukunft gut eineinhalb Wochen vor dem Abstimmungssonntag gering sind. Würde schon jetzt abgestimmt, wäre in beiden Fällen der Ausgang noch deutlicher als vor etwa einem Monat.

Das Stimmungsbarometer vom Oktober finden Sie hier.

+++

Methodische Erläuterungen

Die oben präsentierten Resultate basieren auf Umfragen, die die YouGov Schweiz AG (ehemals LINK Marketing Services AG) als Eigenstudien mittels Online-Interviews unter den Mitgliedern des unternehmenseigenen Schweizer YouGov Panels durchgeführt hat. Die Mitglieder des Panels sind aktiv rekrutiert und haben der Teilnahme an Online-Interviews zugestimmt. Für diese Befragungen wurden im Zeitraum 6. bis 20. Oktober 2025 insgesamt 3’401 Personen und im Zeitraum 30. Oktober bis 17. November insgesamt 3'304 Personen in repräsentativen Stichproben, quotiert nach Alter, Geschlecht und Sprachregion, befragt. Die Stichproben bildet die Grundgesamtheit der stimmberechtigten Bevölkerung der Schweiz ab 18 Jahren hinsichtlich dieser Quotenmerkmale ab. Die präsentierten Werte der aktuellen Abstimmungsabsicht wurden mittels MRP-Modellierungen berechnet, alle anderen abgebildeten Daten sind gewichtete Werte. Die Gewichtung basiert auf den Variablen Alter, Geschlecht, Sprachregion, Erwerbstätigkeit und Haushaltsgrösse. Bei einer fünfprozentigen Irrtumswahrscheinlichkeit liegt der Stichprobenfehler bei ±1.68 Prozent für die erste Befragung und ±1.70 Prozent für die zweite Befragung.

MRP-Modellierung:

Die Schätzungen der Abstimmungsabsichten erfolgte mit einem sogenannten Mehrebenen-Regressionsmodell mit Poststratifikation (MRP). Dabei wird in einem statistischen Verfahren die Beziehung zwischen einer Vielzahl von Merkmalen potenzieller Abstimmungsteilnehmerinnen und -teilnehmer und ihrer Präferenzen – d.h., ob sie bei einem Abstimmungsthema (aktuell eher) mit ja oder nein abstimmen würden – geschätzt. Das Modell identifiziert so unterschiedliche Gruppen der Stimmbevölkerung, für die die Wahrscheinlichkeit, mit ja oder nein zu stimmen, berechnet wird. Als Gruppen berücksichtigen wir die verschiedensten Kombinationen aus Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss, Parteipräferenz und Kanton.

Zunächst wird die Teilnahmewahrscheinlichkeit an den Referenden für alle kombinierten Gruppen geschätzt. Anschliessend folgt eine Schätzung des Abstimmungsverhaltens der Gruppen bei den Referenden. Für Gruppen, für die nur wenige Beobachtungen zur Verfügung stehen, kann die Mehrebenenregression die Schätzung durch die Daten von ähnlichen Gruppen verstärken. Die Vorhersage auf Gruppenebene wird mit Hilfe der bekannten Bevölkerungsanteile (Daten des BFS Schweiz) und der vorhergesagten Teilnahmewahrscheinlichkeit auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet.

Wie bei jeder Messung mit Befragungsdaten ist die MRP-Modellierung der Abstimmungsabsicht mit Unsicherheit behaftet. Daher geben wir für die Ja-Anteile jeder Abstimmung «Konfidenzintervalle» an, denn die Ja-Anteile sind schlussendlich ausschlaggebend, ob eine Vorlage angenommen oder abgelehnt wird. Das Konfidenzintervall soll mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent den wahren Anteil einschliessen. Einfach ausgedrückt – wenn auch in der Sprache der frequentistischen Statistik nicht ganz exakt – ist zu beachten, dass der wahre Wert mit grösserer Wahrscheinlichkeit näher in der Mitte des Intervalls liegt als an dessen Rändern.

Mit der MRP-Modellierung der Abstimmungsabsichten möchten wir einen Beitrag zur grösseren Vielfalt und Transparenz in der Meinungsforschung leisten. Neben den inhaltlichen Erkenntnissen, die unsere Analysen der Öffentlichkeit bieten, präsentieren wir einen neuen Vergleichswert, der es ermöglicht, verschiedene Umfrageansätze und deren Ergebnisse besser einzuordnen. Wir sind uns bewusst, dass MRP-Modelle bei der Analyse von Abstimmungsumfragen in der Schweiz einen relativ neuen methodischen Ansatz darstellen. Wir arbeiten stetig daran, unsere Methoden zu prüfen und zu verbessern. Als empirisch arbeitende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fühlen wir uns dazu verpflichtet, innovative Methoden einzusetzen und zu testen, um die Messung von politischen Präferenzen und politischer Stimmung zu verbessern und Ergebnisse zur Verfügung zu stellen, die zeigen, was die Welt denkt.

Die Grafiken können hier kostenfrei heruntergeladen werden.

Foto: (c) Nicola Trenz/KNA